O cinema é uma manifestação cultural conhecida por muitos como a sétima arte. É capaz de despertar diferentes emoções e identificações. Quando pensamos em cinema, qual imagem geralmente vem às nossas cabeças? Uma sala fechada e escura, poltronas confortáveis. Na tela, em sua maioria, pessoas brancas, que pouco ou nada têm a ver com a população brasileira, que, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), realizada com base em autodeclaração, é composta por 56,2% de negros (soma de pretos e pardos). Por trás da tela, profissionais também, em maioria, brancos.

No Brasil, a primeira exibição considerada como marco do início do cinema data de 8 de julho de 1896. A Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro, foi o palco da projeção de pequenos filmetes sobre o cotidiano das cidades europeias. Comemorava-se a chegada de um produto que trazia a imagem em movimento no país. Enquanto isso, após muita luta do movimento negro, os negros encontravam-se libertos há apenas 8 anos. O Brasil foi o último país a abolir o regime escravocrata. As aspirações e preocupações das populações negra e branca estavam longe de serem as mesmas.

Segregação e falta de espaço ainda marcam o cinema nacional

Nos tempos atuais, o circuito comercial do audiovisual brasileiro ainda reflete a lógica de segregação. O número de profissionais negros em posição de comando é muito baixo e funções como direção e roteiro ainda são majoritariamente ocupadas por pessoas brancas. Segundo o Boletim Especial do Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa (Gemma), baseado em dados disponibilizados pelo Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual (OCA), da Agência Nacional do Cinema (Ancine), dos 240 filmes brasileiros produzidos entre 1995 e 2018, nenhum deles foi dirigido ou roteirizado por mulheres negras, e elas foram apenas 4% do elenco selecionado para os longas-metragens. Homens pretos e pardos representaram 2% dos diretores, 3% dos roteiristas e 13% dos personagens.

A falta de abertura aos profissionais negros pode ser percebida na forma como os eles muitas vezes são retratados nessas produções: em lugares subalternizados ou estereotipados, representando os mesmos papéis, não tendo destaque ou, ainda, contando histórias inverossímeis com suas realidades.

Na contramão dessa lógica hegemônica, o cinema negro desponta. Realizadoras e realizadores negras e negros produzem os próprios conteúdos a partir de seus enfoques, estéticas e modos de ver e retratar o mundo.

Contar suas próprias narrativas

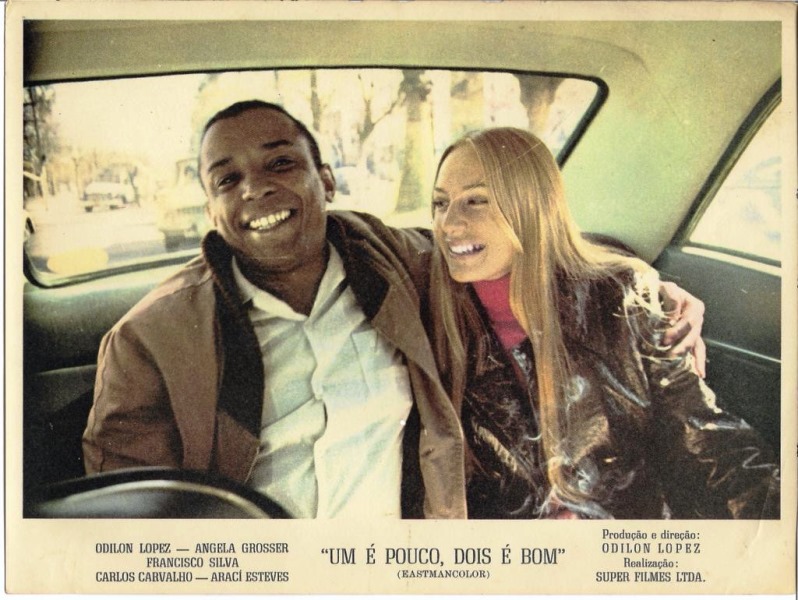

Os passos dos realizadores negros em audiovisual e cinema vêm de longe. Odilon Lopez foi o primeiro cineasta negro a dirigir um longa-metragem – Um é Pouco, Dois é Bom (1970) –, no Rio Grande do Sul. O filme teve o roteiro também assinado por Odilon e relata hábitos e costumes da classe média de Porto Alegre no início dos anos 1970. Lopez foi também um dos primeiros repórteres cinematográficos do país.

Adélia Sampaio foi a primeira mulher negra a dirigir um longa-metragem – Amor Maldito (1984) – lançado nos cinemas. O filme conta a relação amorosa entre duas jovens mulheres, Fernanda (Monique Lafond) e Sueli (Wilma Dias), que se apaixonam e resolvem morar juntas. Sueli comete suicídio e Fernanda passa a ser acusada da morte. Pela temática polêmica, principalmente para a época, o filme teve muitas dificuldades em conseguir incentivo e só foi lançado após a diretora aceitar encaixá-lo como uma pornochanchada, gênero tipicamente brasileiro que misturava o erotismo e a comédia.

Cartaz do filme Um é pouco, dois é bom, dirigido e roteirizado por Odilon Lopez | Foto: Reprodução.

A cineasta Adélia Sampaio, primeira diretora negra a ter um longa lançado comercialmente no Brasil | Foto: Reprodução.

Depois de 1984, Viviane Ferreira foi a segunda mulher negra a ter um longa-metragem lançado comercialmente. Em 2020 estreou o filme Um Dia com Jerusa, que tem no elenco nomes como Léa Garcia, Débora Marçal e Antônio Pitanga e fala sobre o encontro entre uma mulher que abre as portas de sua casa para uma jovem desconhecida e as duas passam a dividir as histórias de vida.

A horizontalidade do processo dos conteúdos de negros para negros

Na cena atual, Luis Lomenha é um diretor e roteirista que realiza produtos audiovisuais desde a década de 1990. É doutorando em Arte Contemporânea pelo Colégio das Artes da Universidade de Coimbra, Portugal, autor do livro Pretos Versus, fundador do Cinema Nosso e sócio da produtora Jabuti Studio, no Rio de Janeiro. Foi vencedor do prêmio Orilaxé na categoria Personalidade do Audiovisual em 2012, diretor do documentário Rede Povos da Floresta, exibido no Fantástico, em 2003, diretor de Vida Nova com Favela, vencedor do Prêmio ANDI no Festival de Jovens Realizadores do Mercosul, em 2006. Já dirigiu também documentários e séries para TV e internet.

O vasto currículo de Lomenha não faz com que ele tenha facilidades ou menos dificuldades em realizar seus trabalhos. Segundo ele, um dos problemas é a escassez de recursos voltados ao grupo.

“Olha, fazer cinema preto no Brasil, para mim, é uma imensa, uma grande dificuldade. A começar que nós, de fato nos anos anteriores, não tínhamos espaço absolutamente algum de financiamento público para financiar nossos filmes. Então, eu acho que fazer cinema preto no Brasil é algo de quem tem muita vontade. Os meus filmes, por exemplo, os meus trabalhos, a maioria, foram feitos com fundo internacional, tanto que hoje eu resolvi vir para fora do país para poder facilitar ainda mais o acesso aos fundos para a produção dos conteúdos”, diz.

Lomenha considera primordial que negros e negras contem suas histórias. Ele ressalta a horizontalidade desse processo, em que os conteúdos são formulados e produzidos por pessoas em uma forma de igualdade. “É extremamente perceptível a horizontalidade de quando você tem que lidar com temas que são do seu universo, do seu cotidiano, dos seus signos. Então, isso, de certa forma, acaba nos levando para um lugar por onde a gente consegue transitar com mais propriedade e com mais conforto… De certa forma faz com que isso tenha mais verdade, mais vida, mais humanidade. Muitas vezes, a visão do branco sobre o negro é muito vertical e condescendente com fatos atrozes.” O cineasta ressalta ainda a espetacularização a que os corpos negros são submetidos. “Isso sempre foi aplaudido e muito levado a cabo pela branquitude que realizou e segue realizando conteúdos .”

Mauro Reis, conhecido também como Lobo Mauro, é cineasta formado pela Universidade Federal Fluminense (UFF), com mestrado profissional em Produção de Conteúdos Digitais pela UFRJ, onde é técnico-administrativo desde 2010 e trabalha como editor de imagens. Atualmente, coordena a Central de Produção Multimídia da Escola de Comunicação (ECO/UFRJ). Membro da Associação de Profissionais do Audiovisual Negro (Apan), dirigiu curtas premiados no Brasil e exterior, como no FICTS Milano − óscar do audiovisual esportivo − e no Festival Oberhausen, na Alemanha, com uma menção.

Lobo Mauro enxerga relativa melhora na participação de negras e negros no audiovisual brasileiro. Segundo ele, essa participação “deixou de ser vista com um microscópio e passou a ser vista com uma lupa”. O cineasta conta: “Isso estou falando dos cabeças das equipes técnicas. Porque, no pesado, na maquinária, setor responsável pela preparação e operação de grandes equipamentos como gruas e travellings, foi mais uma vez o negro que literalmente carregou o cinema brasileiro nas costas desde seus primórdios”. Ele acredita que há poucos anos a indústria audiovisual brasileira, que é branca, passou a escutar, mesmo que timidamente, as reivindicações e pressões da negritude. Para ele, a participação de negros no cinema é vital, pois o grupo é mais da metade da população.

Como espectador de cinema, o sentimento de Lobo Mauro ao assistir a um conteúdo produzido por profissionais negros é um mix de emoção e revolta.

“Revolta porque é pouco e já é muito tarde. Convencionalmente se diz que o cinema nasceu em 1895. É interessante, pois se trata da comemoração da primeira exibição pública paga. A água benta desse batismo foi capitalista; logo, mais branco que a Branca de Neve. Um ano depois, o cinema chegou ao Brasil, em 1896.”

Mesmo estudando cinema desde 1995, Lobo Mauro teve dificuldades para entrar no mercado de trabalho e realiza seus conteúdos por meio do trabalho na UFRJ. “A dificuldade foi tanta, mas tanta, que eu, mesmo estudando cinema desde 1995, formado em cinema pela UFF em 2006, não entrei no mercado. Foi uma escolha de sobrevivência. Consegui passar no concurso da UFRJ como técnico-administrativo, especificamente, editor audiovisual. Com isso faço meu cinema de brechas, mas bem longe de sequer flertar com o mercado, que é uma máquina de moer alma preta. Cinema é caro, para classe média alta. Como bem disse um ex-aluno da Escola de Comunicação, Daniel Santiso, preto LGBT, o tal cinema de guerrilha é coisa de burguês, que tem tempo para fazer filme sem dinheiro. Pobre doa seu tempo para subemprego, pois tem que comer. Então, para o pobre, que é preta e preto, tem que ter apoio financeiro para que ele possa se expressar audiovisualmente”, declara.

Os desafios vão além da etapa de produção

As dificuldades em realizar cinema preto no Brasil não estão apenas na etapa de produção. O circuito comercial muitas vezes não oferece opções para exibição dos conteúdos. Por isso, festivais e mostras voltados para produtores negros têm surgido. O Encontro de Cinema Negro Zózimo Bulbul, organizado pelo Centro Afro-Carioca de Cinema, criado em 2007, é um desses espaços. Zózimo Bulbul foi o primeiro protagonista negro de uma novela brasileira, Vidas em Conflito, e atuou em aproximadamente 30 filmes. Dirigiu inúmeros curtas-metragens, dentre os quais Alma no Olho (1973).

Zózimo era único pelo seu ativismo, defesa da arte e por sua visão política, sempre em prol da educação do povo negro, em conjunto com a coletividade. O diretor criou o Encontro de Cinema Negro visando incentivar novas produções, motivar os artistas, trocar experiências e gerar discussões entre os que se interessam por cinema, demonstrando as contribuições dos negros para a área.

Em sua primeira edição, o grande homenageado do encontro foi o cineasta africano Ousmane Sembéne, defensor do cinema como escola para a luta do povo negro. Na época, 60 produções foram exibidas, número que, com o passar dos anos, aumentou. Assim, a última edição, com o tema Memória, Vestígios e Futuridade, conta com 155 filmes exibidos, sendo 123 nacionais e 32 internacionais.

Janaína ReFem, coordenadora de formação do Centro Afro-Carioca de Cinema, considera revolucionário o ato de contar histórias realizadas por negros. “Eu sou de uma geração em que o cinema feito por pessoas negras não chegou a mim na infância ou juventude. Por conta dessa ausência, eu decidi me tornar cineasta em 2000, para que histórias de pessoas como eu fossem contadas. Em 2005, conheço Zózimo Bulbul e seus filmes e, em 2007, Zózimo apresenta a mim e ao mundo o cinema negro em sua diversidade de linguagens, territórios e nacionalidades com os Encontros de Cinema Negro. A narrativa negra atingiu diretamente a minha autoestima, sem me sentir fazendo parte de uma história feita e contada por muitas vozes e mãos pretas. E essa revolução negra cinematográfica, dessa explosão de mostras e filmes pretos, tem sua base ali e, agora, em muitos outros lugares. Isso é potente e revolucionário”, afirma Janaína.

Ao longo dos 14 anos de existência do encontro, a cineasta observa uma mudança nas narrativas. Segundo ela, nos primeiros anos os filmes eram uma forma de marcar existência. Hoje em dia, os temas são mais diversos.

“Hoje continuamos falando de existência e resistência, mas também de amor, família, sexualidade, futuridades. Estamos narrando uma imensidão de temas. Sinto que estamos em plena ebulição e tem muitas boas histórias para narrar, é só o começo”, diz.

Para Janaína, as novas gerações percorrem um caminho diferente das anteriores: “O que eu percebo é que essa nova geração já trilha caminhos mais largos, chega mais rápido, por onde passamos, e está indo além e abrindo novos caminhos para as novas gerações. A herança é exatamente esta − por mais que seja difícil, não desistir de caminhar, abrir novos caminhos, realizar novos cursos, formações e filmes”.

As delícias em produzir cinema negro no Brasil

Fazer cinema negro em um país marcado pelo racismo e pela exclusão, que mata todos os dias negros e negras, é difícil, é um trabalho árduo, mas que também dá muito prazer. Para Lomenha a arte é uma forma de se conectar a sua ancestralidade e de fugir da mera reprodução, buscando a experimentação estética. “Acho que a minha delícia de fazer cinema preto é poder experimentar esse encontro entre dois mundos e poder estar conectado o tempo todo com a minha ancestralidade. Seja fazendo documentário, seja fazendo ficção, seja filmando numa comunidade quilombola, filmando numa favela do Rio de Janeiro ou filmando também uma família negra bem-sucedida. Isso me faz estar confortável, me faz sentir deliciado com essa possibilidade e com o lugar que eu escolhi para levar as minhas indignações e meus afetos adiante, que é o audiovisual”, afirma o realizador.