Era Carnaval, mas seguiu com sua rotina normalmente. Fez café, esquentou o leite, misturou-os na desmedida habitual e ajustou a quantidade de açúcar de acordo, como sempre. Fez os exercícios que fazia toda manhã, tomou banho, finalmente lembrou-se de que era segunda de Carnaval. Para onde iria? Viu se alguma mensagem nova no seu WhatsApp lhe daria o destino, mas a única nova notificação era uma corrente enviada por um parente sobre o uso do bicarbonato como cura para o câncer. Era o marido da sua tia, um tipo fracassado, que não acreditava nos egípcios terem possuído tecnologia suficiente para construir as pirâmides, nem os Rapa-Nui, suas gigantescas estátuas de pedra; preferia acreditar possuir um canal de TV estadunidense a resposta: alienígenas. Seus sentimentos sobre esse homem também eram desmedidos, alternavam entre a pena e o desprezo. Tudo, menos ele, poderia vir a ser tudo em sua vida; menos aquele homem calvo, flácido, paranoico e ignorante. Antes fosse um homicida, um monstro; nada lhe enojava mais que o patético. Iria para o Aterro do Flamengo, decidira-se; lá seguramente encontraria alguém: um amigo, um colega, um conhecido, um desconhecido amigável…

Estava nublado e feriados nublados deprimiam-lhe. Faltava o barulho de gente na rua para quebrar o silêncio abafado de nuvens que sobrevoavam pesadas, empalidecendo a luz do sol, entristecendo a cidade. Que chegasse o mais rápido possível à concentração do bloco, não suportaria aquele dia pachorrento por muito mais tempo. O transporte público discordava, vinte minutos esperaria até o ônibus passar, e por vinte minutos buscaria algo que o distraísse, fosse a conversa dos outros, fosse o Instagram, fosse refrescar seu WhatsApp na esperança de novas mensagens, ou fossem pensamentos solitários, eternamente flutuando no limbo da sua mente, as almas perdidas do Estige. Quem lhe poria moedas nos olhos?

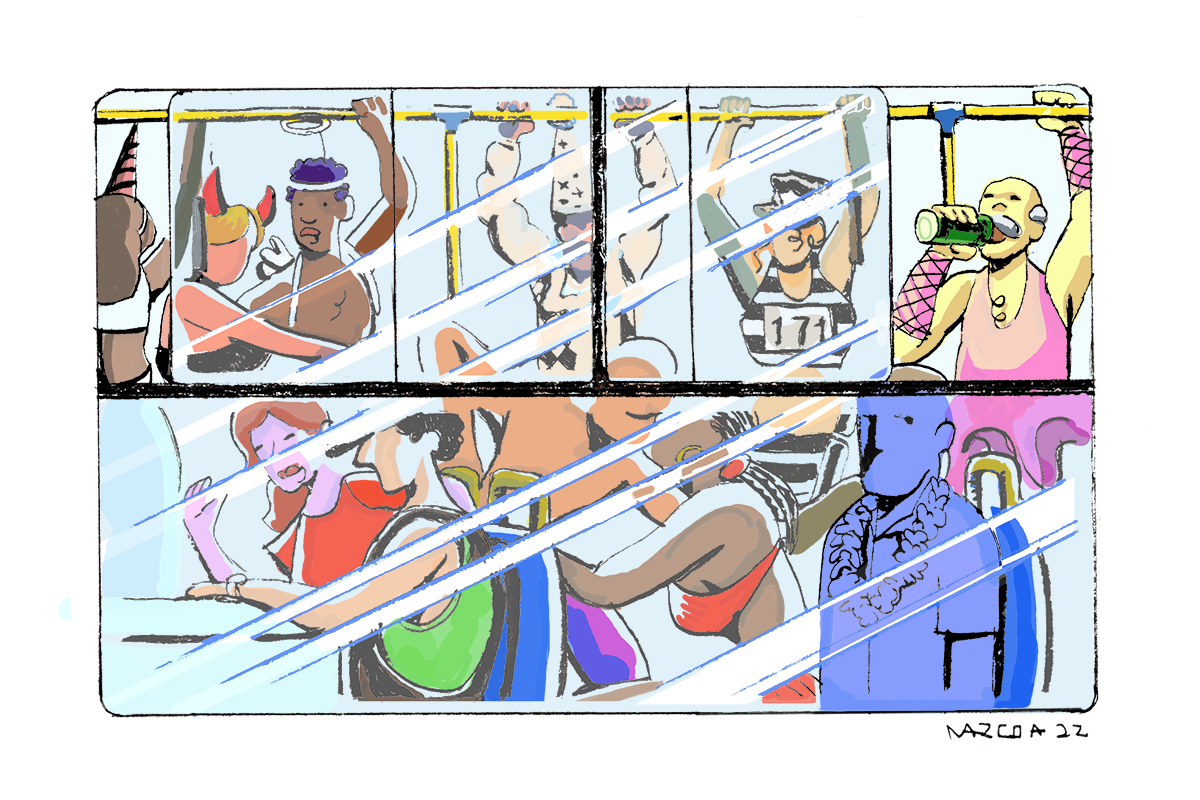

Os ônibus no Rio de Janeiro, assim como outros espaços confinados e públicos, são, durante festividades, caldeirões sociais imprevisíveis. Um destino comum, compartilhado por seus passageiros, obriga-os a dividirem alegrias e mágoas, cantorias e desavenças. Um grupo de rapazes proferia todo tipo de baixaria possível, enquanto um senhor escutava muito atentamente a, para ele, escória da sociedade. Um adolescente contava vantagem para os amigos falando das meninas que pegara nos blocos anteriores, mentindo sobre a maioria, se não todas as suas aventuras. Um vendedor de cerveja perguntava à parceira se valeria a pena ir buscar mais mercadoria e retornar à zona sul a fim de vender mais, conquistando seu dinheiro da curtição de uma juventude bela e idiota. Nenhum desses pequenos cosmos escapava ao observador solitário, colecionador dos cacos das vidas alheias; e quantos mosaicos já montara, tantos, o próprio parecia-lhe pequeno. Pequeno e sem cor, mero pedaço de vidro, perdido por entre as falhas do assoalho.

O ponto de descida chegara, e passara; o Aterro estava vazio, mas lhe dissera o vendedor de cerveja que a Glória estaria lotada. Desceu então no MAM, onde um influxo de gente chegava em peregrinação, vindos dum bloco que acontecera no Monumento dos Pracinhas. Glória, o primeiro bairro da zona sul; o que havia lá? A Praça Paris, que conhecia de nome, e talvez de vista, mas não ligava os pontos; o MAM, de cuja memória mais forte era a de um evento do canal televisivo infantil Cartoon Network que sua mãe o levara há muitas vidas atrás; aquele hotel abandonado, o Hotel Glória, projetado pelo mesmo arquiteto que fizera o Copacabana Palace, o primeiro edifício em concreto armado da América do Sul, comprado pelo ex-bilionário Eike Batista. Seu pai era arquiteto. Não era por isso que sabia a história do Hotel Glória. Quando passava em frente àquela estrutura vilipendiada, percebia sua importância, como se as mil festas e os príncipes e princesas, barões e baronesas, presidentes e primeiras damas que passaram por lá houvessem trocado com a estrutura moléculas duma assinatura radioativa própria, e era essa irradiação de grandeza que ele podia sentir. Esse magnetismo o fez pesquisar a história do Hotel Glória na internet, em dez minutos já sabia tanto quanto seu pai, mas não saberia descrevê-lo com a mesma propriedade. Seu pai comentaria os elementos arquitetônicos, as complicadas técnicas de construção… o filho só diria “neoclássico”. O hotel fora construído para a comemoração do centenário da Independência do Brasil, independência de qual Brasil, perguntava-se. Emancipação, melhor dizendo; poucos foram os que se tornaram independentes à margem do Ipiranga, ainda menos do que os independentes da atualidade. Independência, liberdade… no máximo liberdade de ir e vir, independência de trabalhar muito tempo para morrer ordinariamente aos setenta e tantos anos, por culpa de alguma célula que cansou de fazer seu trabalho e decidiu começar um tipo de greve anarquista chamado câncer. Aquele hotel já tinha 95 anos, ele não conhecia nenhum antepassado seu que vivera tanto; quão bom seria viver como um edifício de concreto armado, 95 anos e de pé, pronto para ser reformado e abrigar novas festas, novos príncipes e princesas, barões e baronesas, empresários e empresárias, políticos muito corruptos, ou só um pouco corruptos.

Desceu do ônibus um ponto depois pelo puro prazer de contemplá-lo. Aquela bela e decadente estrutura, agora prova viva do país ultrapassado em que vivia, ultrapassado desde que seu último presidente decente e com apoio no Congresso descera do Planalto Central a uma cela em Curitiba. Desceu já quase anoitecendo, mas decidiu aventurar-se pelo aterro de Burle Marx, com sua pochete flashera e sua cara de gringo. Não tardou muito para que três homens começassem a persegui-lo. Três homens, digo, três homens miseráveis que, por sua pura e imbecil sorte, preveniram-no de ser esfaqueado, pois não havia faca para que o fizessem. Escapou por um triz e continuou sua pacata vida de hotel abandonado à beira dum carnaval eterno de belas pessoas, e pessoas sem o que comer, que recorrem a uma morte deveras pior do que aquela que talvez sofrera o rapaz.

FIM

Ou não? Sem fim.

Nicholas John é estudante de Comunicação Social com habilitação em Rádio e TV pela UFRJ. Escreve contos e poemas desde que tinha 16 anos e, entre suas influências, conta com Rubem Fonseca, Dalton Trevisan, Clarice Lispector e Murilo Rubião.