Agosto de 2018. No Brasil, a ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, relatora do processo de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n° 442, ouve profissionais de saúde, pesquisadores e representantes da sociedade civil acerca de uma possível reinterpretação dos artigos n° 124 e 126 do Código Penal (Decreto-lei n° 2.848/1940), que tratam a interrupção voluntária da gravidez como crime. Na Argentina, um projeto de lei que prevê a legalização do aborto até a 14ª semana de gestação chega ao Senado e, embora não aprovado, desperta comoção nas redes e nas ruas. No Chile, um ano depois da validação de uma lei que autoriza o aborto em casos de estupro e de risco à saúde das mulheres, um novo projeto é proposto à casa dos legisladores, dessa vez, a exemplo da Argentina, para que a prática seja livre e reconhecida pelo Estado em qualquer situação.

Fatos políticos como esses, somados à ação contínua dos movimentos sociais em toda a América Latina, fizeram com que o tema dos direitos reprodutivos e sexuais, nos últimos meses, reemergisse no espaço público. Acompanhando os desdobramentos, sobretudo do caso brasileiro, o Conexão UFRJ ouviu pesquisadoras da instituição a fim de compreender o que ainda é preciso dizer e discutir sobre aborto.

A realidade estatística no Brasil

A Pesquisa Nacional de Aborto (PNA) 2010, levantamento por amostragem aleatória de domicílios, constatou que, aos 40 anos, uma em cada cinco mulheres já fez ao menos um aborto ao longo da vida. A investigação coletou informações junto a pessoas alfabetizadas, residentes na zona urbana de municípios situados nas cinco regiões brasileiras, com idade entre 18 e 39 anos. Em 2016, outra edição do mesmo estudo confirmou os resultados anteriores, destacando a maior frequência da prática entre mulheres pretas, pardas e indígenas, separadas ou viúvas, com filhos, religiosas, residindo em áreas metropolitanas ao Norte, Nordeste e Centro-Oeste, com escolaridade até o quinto ano do ensino fundamental e renda familiar de até um salário mínimo.

A PNA (2010 e 2016) foi um marco para os estudos sobre o tema, pois permitiu que se tivesse noção da magnitude do aborto. Também tornou-se referência quanto à escolha metodológica, aliando entrevistas à técnica da urna – usada para manusear informações sigilosas e resguardar o anonimato das interlocutoras. De seus resultados, o mais marcante foi a conclusão de que a mulher que aborta é a mulher comum. “Todos nós, homens ou mulheres, conhecemos alguém que fez um aborto. A diferença crucial consiste em ser ou não um procedimento seguro”, afirmou Elaine Brandão, professora do Departamento de Medicina Preventiva e pesquisadora do Instituto de Estudos em Saúde Coletiva (Iesc) da UFRJ, ao comentar a investigação.

Para Elaine, que atua na interface ciências sociais e saúde, a PNA reforçou que aborto é um fenômeno recorrente, cujas consequências se diferenciam quanto ao procedimento. “Os dados informam maior vulnerabilidade social entre mulheres pobres, negras, com baixa escolaridade e renda, filhos anteriores, vivendo em contextos urbanos de maior precariedade social, nas regiões com menor acesso a bens e serviços públicos. Ou seja, um contingente de mulheres absolutamente à margem das possibilidades de se fazer um aborto de modo seguro, arriscando suas vidas e saúde em procedimentos inseguros, que provocam dores, sangramentos, infecções, adoecimento e morte, todas evitáveis com o conhecimento médico disponível hoje em dia”, analisou.

Exemplo recente dessa situação foi o que passou com a trabalhadora doméstica Ingriane Barbosa, de 30 anos, no mês de maio. Mulher negra e mãe de três filhos, já tinha feito um aborto, engravidou novamente, não teve apoio do companheiro, interrompeu sua gravidez em casa, teve complicações e faleceu após sete dias de internação no Hospital Alcides Carneiro, em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro.

Durante pronunciamento na audiência pública do STF, Débora Diniz, pesquisadora do Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero (Anis), professora da Universidade de Brasília (UnB) e uma das responsáveis pela PNA, retomou o caso. “Nós perdemos, como Estado, uma oportunidade de prevenir o segundo aborto e certamente de ter Ingriane viva. É na rota crítica de uma mulher que faz aborto que podemos e devemos apresentar medidas de prevenção”, declarou.

Mortalidade e subnotificação

O ponto que faz com que o tema seja encarado como questão de saúde pública é, justamente, o risco de complicação e morte diante de uma prática ainda clandestina. Nesse sentido, a ADPF 442 – que propõe a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação – pode contribuir para a solução parcial do problema, caso o STF, após análise, entenda que não se trata de matéria para o Código Penal.

Durante as audiências, o Ministério da Saúde (MS) informou que, em dez anos, o Sistema Único de Saúde (SUS) gastou cerca de R$ 500 mil para tratar complicações provocadas por aborto inseguro. Pelas contas do órgão, feitas a partir das notificações de curetagem registradas pelo SUS (e que, portanto, não contemplam serviços médicos particulares), ocorrem, por ano, cerca de um milhão de procedimentos como esse, que geram 250 mil hospitalizações, 15 mil delas com complicações, e 203 mortes. “Uma morte a cada dois dias”, resumiu Maria de Fátima Marinho, uma das representantes do MS.

Na PNA 2016, os números são um pouco diferentes, em razão da metodologia e da amostragem utilizadas, mas vão na mesma direção: em 2015, entre as mulheres alfabetizadas da zona urbana, 420 mil teriam abortado e 279 mil teriam sido internadas por complicações, com risco de morte. Vale destacar que, como já mencionado, a PNA não ouviu mulheres analfabetas e da zona rural, nem adolescentes ou mulheres com mais de 40 anos – o que significa que essa estimativa seja mais que o dobro da apresentada.

Fato é que não há dados exatos sobre aborto no Brasil e isso prejudica a sociedade como um todo a lidar com o tema (seja no âmbito público, seja nos limites do privado). “As estimativas que temos sobre a prática do aborto clandestino, sempre a partir de dados subnotificados, em razão de sua criminalização, apontam para um quadro dramático de violação de direitos destas mulheres”, opinou Elaine.

Na avaliação do Grupo de Trabalho Gênero e Saúde da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco), os números apresentados pelas pesquisas são resultado de diferentes metodologias aplicadas, e a divergência entre eles, se há, acontece muito em razão da clandestinidade, que induz à subnotificação. Em carta publicada logo depois das audiências no STF, demonstrou: “por se tratar de prática criminalizada e passível de estigma nos serviços de saúde, não há incentivo para que as mulheres que passaram pelo procedimento, ou seus familiares, o declarem abertamente no momento do atendimento nas unidades de saúde. Muitas vezes, os próprios profissionais evitam identificar o procedimento nos prontuários para não expor as mulheres às consequências da criminalização”.

Esse panorama complexo em relação à realidade das mulheres brasileiras, porém, não pode ser impedimento para a validação de investigações em curso, nem argumento para a comparação e a desqualificação de estudos já consolidados. A carta da Abrasco reforça como pode ser falacioso confrontar dados ou usar experiências localizadas para se falar de um fenômeno amplo e ainda invisibilizado. “É imperativo estimar os impactos do aborto clandestino com as ferramentas metodológicas disponíveis”, diz o texto.

Interrupção da gravidez pode ser uma necessidade

A urgência da descriminalização do aborto é consenso entre pesquisadoras da saúde e de outras áreas. Para Ludmila Fontenele Cavalcanti, professora da Escola de Serviço Social (ESS) da UFRJ, não é o caso de julgar se as pessoas são contra ou a favor da prática, mas sim de garantir visibilidade ao tema e promover políticas públicas que ofereçam às mulheres a possibilidade de seguirem vivas, independentemente das suas escolhas. “É preciso entendermos que a interrupção voluntária da gravidez pode ser necessária conforme o lugar da mulher no mundo. Ela pode considerar não ter o filho, por inúmeras razões que devem ser observadas, cuidadas, garantidas”, defendeu.

Em sua leitura, criminalizar o aborto é uma forma de violência contra a mulher. “Primeiro, porque fere a autonomia com o encarceramento e com a restrição de liberdade. Segundo, porque mulheres que terminam sendo criminalizadas são pobres, negras, que vivem nas periferias, com menor acesso e que não tiveram a assistência devida, que estavam vulneráveis. A criminalização não protege e não previne o aborto”, sustentou. O aborto foi despenalizado em 55 países do mundo, entre eles Rússia, Estados Unidos, Irlanda, Cuba e Uruguai.

“Onda verde” na América Latina une experiência das mulheres

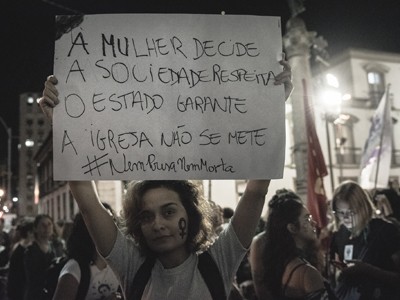

Desde meados de junho, quando a Câmara dos Deputados da Nação Argentina aprovou o projeto de lei que previa a legalização do aborto até a 14ª semana, mulheres de toda a América Latina intensificaram suas manifestações em cena pública. Em várias cidades do continente, diversos grupos ocuparam as redes e as ruas com lenços verdes, estampando a frase “nem presas, nem mortas”. Foi uma forma de demonstrar solidariedade às argentinas, mas também de retomar reivindicações históricas por direitos.

No Rio de Janeiro, uma das ações que surgiram foi a Assembleia Feminista Nossa Hora pela Legalização do Aborto, uma reunião de mulheres vindas de experiências variadas com a militância feminista: algumas antigas, outras recém-chegadas; algumas vinculadas a coletivos ou partidos políticos, outras autônomas.

Priscilla Marques, estudante de História da UFRJ e feminista, integrou essa Assembleia e contribuiu para a organização dos atos no centro da cidade. Para ela, a onda verde não foi necessariamente uma novidade, mas sim um reencontro. “Quando você tem um bom exemplo a seguir, vê que uma ideia pode se materializar. O fato de a Irlanda, o Chile, e a Argentina terem despertado recentemente o debate, nos motivou também”, afirmou.

Nas ruas para assegurar direitos

Em uma das manifestações que nossa reportagem acompanhou, a assistente social do governo da cidade de Buenos Aires Madalena Fernandes falou da gratidão de ver as mulheres em movimento. “Se hoje há possibilidade de o aborto ser legalizado, é porque estamos lutando e buscando diferentes espaços. Estar nas ruas é a única forma de assegurar nossos direitos”, discursou, no dia 8 de agosto, horas antes de saber do resultado da votação no Senado de seu país.

Madalena e suas colegas Yamila Ventureira e Belén Butrón passaram três meses no Rio de Janeiro para completar os créditos de uma residência profissional em serviços de saúde que cursam há três anos. Nesse período, aproximaram-se dos movimentos de mulheres e foram até Brasília acompanhar as audiências promovidas pelo STF. xa0Antes de retornarem a suas casas, elas narraram parte da experiência como assistentes sociais na periferia de Buenos Aires, onde o atendimento a mulheres que desejam abortar já é sistematizado.

“Escutar as histórias das pessoas com quem trabalhamos e ter conhecimento de suas contínuas privações de direito nos fez ainda mais mobilizadas, em termos emocionais e políticos”, relatou Yamila. “E por estarmos em uma equipe de saúde sexual, especificamente, onde começamos a trabalhar com as mulheres que interrompem sua gravidez, acabamos por afirmar a convicção que já tínhamos da necessidade do aborto legal. As políticas públicas deveriam dar respostas aos problemas das mulheres”, completou Belén.

Ao avaliarem a negativa da legalização em seu país, disseram não desanimar, apesar da decepção. “Depois do dia 8 de agosto, duas mulheres morreram por complicações de aborto na Argentina. Os políticos que votaram contra levarão isso consigo”, opinou Yamila. “A lei permitiria avançar mais, claro. Se fosse aprovada, nossa luta seria pela sua aplicação, pelos serviços. Mas o debate público instaurado foi importante para formar, sobretudo, as mulheres jovens. A quantidade de gente nas ruas me deixou esperançosa. Temos agora a responsabilidade de pensar como continuar”, defendeu Madalena.

Para Carla Oli, arquiteta que pela primeira vez se envolveu diretamente com a militância feminista e foi às ruas, a luta maior – no Brasil, na Argentina ou em qualquer outro lugar – é pela autonomia dos corpos, em meio a uma sociedade de controle. “Vejo a questão do aborto como um capital político sequestrado pelas bancadas conservadoras do país e transformado em instrumento de poder para decidir eleições, decidir presidente da república, todas as esferas de poder. Então, a luta é pelas mulheres conseguirem ser donas de seus corpos, de suas vidas, de sua vida política”, finalizou.